2016年6月19日 星期日

投資馬來西亞

亞投行的成立和一帶一路的發展,為東南亞國家帶來了不少機遇。當中,筆者最看好馬來西亞的發展,因此筆者在約一年多前已開始研究如何投資、發展開拓馬來西亞市場,在最具發展潛力的地方投資,只要方向沒有錯,投資回報只是多與少的問題,雖不中亦不遠。經過多次的親身考察,筆者最終鎖定目標在大馬的新山。新山位於新加坡的對岸,位處柔佛州,與新加坡只一峽之隔,近年已有不少內房開發商如碧桂園、萬達、富力、卓達等在新山大量買地發展房地產,因此當地目前全是地盤,不論是居住環境和治安方面都有很大的改善空間。然而,新山給筆者的感覺就像是「十多年前的深圳」,投資和發展潛力相當大,這個方向不會有錯。目前,最為香港人熟悉的是碧桂園的金海灣項目,而下一個即將會是一個二十年項目,由四個島嶼組成的巨無霸酒店、商住項目 - 「森林城市」,同樣是由碧桂園發展,該項目的總投資達2500億元人民幣,為目前中國民企最大的海外投資項目。

內房都看中了新山的發展,主要是由於未來基建發展以及馬來西亞政府推出的「第二家園計劃」(MM2H)。大部份的熱門國家如新加坡、美國、加拿大、澳洲等,即使申請投資移民成功,都需要加該國的國籍,然而,中國不允許中國公民擁有雙重國籍,即是說如要移民其他國家,必須要先放棄中國國籍。中國人申請馬來西亞的第二家園計劃並不須要放棄原有國藉,可無需簽證自由往返中國及馬來西亞,而且投資門檻僅30萬馬幣,資金進出亦無須繳稅,按揭在當地輕易能做足7成,對內地及海外投資者來說可是一個吸引的賣點。

一帶一路即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」,計劃所涵蓋的國家包括歐洲、東南亞及非洲的海上及陸路的基建發展,以馬來西亞為中心而作為相對成熟的發展中國家,必然最先受惠。

大馬直接受惠的基建方面,首先是隆生高鐵,隆生高鐵是連接吉隆坡及新加坡的高鐵,來往兩地僅需一個半小時,根據計劃,中途站包括岩株巴轄、麻坡、馬六甲、新山,直抵新加坡,這勢必帶動高鐵沿線的發展。除此之外,泛亞鐵路由國的昆明開始,路經緬甸、泰國、柬甫寨、馬來西亞,加強了中國與東南亞的強大交通網絡。目前大馬的房價就如十多年前的深圳、澳門,大馬政府最先投入資金發展吉隆坡,除著一帶一路的及高鐵等基建的帶動,加上一眾內房地產商的大興土木,新山將會是一顆耀眼的新星。

綜合以上的因素,筆者認為最受惠的絕對是當地裝修及建築工程行業,其次就是地產代理。約一年多前,筆者抽調部份資金,在新山收購了當地一家工程公司,同時投資成立了一家設計及裝修工程公司並自設開料廠房,將香港時尚的設計概念帶到當地。由於當地的新樓是包裝修的,而當地可以說是資源百無,當地地盤多,且同時開工,人手嚴重不足,公司開業不足三個月已接到不少工程訂單,每張訂單利潤空間超過30%。由於去年接了兩個大型內地發展商的工程,雖然利潤低而且沒有訂金,但勝在能賺到名氣,筆者當時就堅持接下來,始終內房知道是香港人的公司也相對有信心,公司目前在當地可以說是已有一丁點的名氣,接單更沒難度。

然而,筆者近月發現最大的商機除了設計及裝工程,更大利潤的是當地的建材原材料貿易。以石英石為例(碧桂園的檯面全部統一用石英石),新山當地是完全沒有貨源,貨源全部進口,大部份來自中國。價錢方面,當地的石英石是150-180/呎,而中國的成本是40/呎,存在著很大的利潤空間。由於筆者公司已與當地發展商建立了良好的合作關係,而且公司亦有開料廠,筆者順勢成立了一家建材貿易公司,直接向中國建材廠方進口大理石及石英石入新山,再自行開料連安裝,這種做法,筆者公司在當地是第一家有這樣的規模及配套。這種貿易模式,加上銀行給予的信用證額度,在資金回報率上來說,可以說是無本生利。

其實,一帶一路帶來的機遇實在很多,不要說是生意的經營,僅僅說投資,其實也存在著很多的機會,只是有沒有時間和恆心去發掘和研究。大馬的項目,是筆者第一次衝出海外投資,截至目前為止筆者認為是十分成功的,亦非常看好將來的發展。畢竟香港現時受著太多各方面的限制,地少人多,加上資源、政策的不協調,大家是否是時間開始去留意其他地方的投資機會?

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

2016年6月8日 星期三

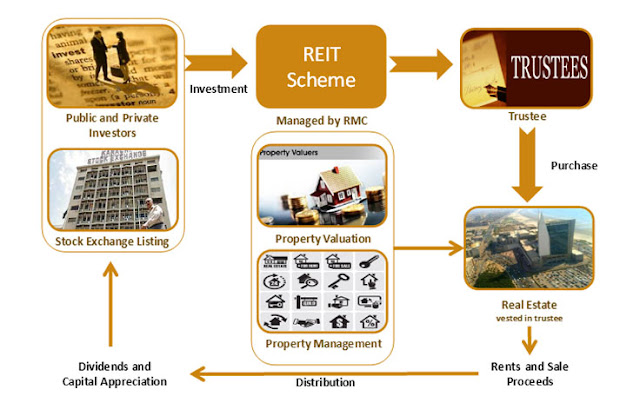

對沖投資外幣REIT的錯幣風險

前文有投資好友留言提到有一隻新加坡 REIT「每年股息升10%,現價計有>8厘(以目前價格yield已低於8%),而且其中一項主力物業年年持續100%租用率,而去年到期續租有94%完全續租,平均續租加租率有37%,今年將是豐收。」筆者近日收到很多電郵詢問究竟是哪一隻REIT?筆者一直堅持不直接回答,原因不是筆者孤寒。有看本blog的讀者都知道筆者一直不喜歡直接講number,原因是作為投資者,做每一個投資買賣的決定,應該需要經過獨立思考判斷,經過合理分析,最後才作出決定,而該決定是個人的決定,每個投資者的投資決定背後的supporting reasons和考慮點都不會完全一樣。樓明兄說得對,授人以魚不如授人以漁。

該REIT是一隻新加坡 REIT,但主要資產在香港,收入70%來自香港大型收租資產,位處九龍最䌓忙的交通交匯處。聲明︰筆者持有上述股票,而且數量不少。筆者買入時的yield 是高於9%,不計槓桿,按今天的股價,不到8%。該reits在PB有50% LTV (loan-to-value),可做2倍槓桿,資產質素高,地段已具不敗的價值,而且是我們每日都可看得到摸得到監察得到。有心的讀者,如根據上述的hints尋找一下,不難找到,過程中相信亦會有所得益。

有關該隻REITs,唯一要留意是匯兌風險。私銀提供50%的LTV,筆者建議的策略是50%以本幣(港元或美元)轉坡紙,餘下50%直接借坡紙買入。原因是該REITs雖然以坡紙計價,但旗下主要資產主要是香港資產(港元計價),以負債對沖錯幣風險實際意義成疑。因此,筆者不考慮坡紙升跌對該REITs股價的影響,而只針對買入該REITs時的錯幣交易進行對沖 - 借50%坡紙買入(position A),餘下50%以港元/美元兌換成坡紙(position B)後買入。當坡紙升,position A會虧,但position B會賺;當坡紙下跌,position A會賺,而position B會虧。這樣操作仍未能完全對沖所有匯率風險,但至少已將本已波幅不大的匯率風險進一步大大降低。

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

2016年5月27日 星期五

高息股 派息與盈利同步的重要性

隨著通脹,銀紙貶值,香港物業資產在過去數十年的升值以十倍計,當中更有不少業主早已供完自住樓,以筆者所收到的讀者來郵為例,十位讀者平均有四位已大部份或已接近供滿自住樓。供滿的自住樓算是一種消費,是不能產生現金流的資產,在目前銀行水浸的低息環境,按揭利率低至H+1.6%,另有回贈,回贈金額也足夠你付半年以上的利息,而罰息期僅兩年,兩年後轉按再收一次現金回贈,即實際上兩年內只需支付一年多一點的利息,實際作支付的利息金額少得可憐,銀行生意真不易做。因此,加按資金只要投資稍為相對高而確保有穩定收益的資產,已基本上可產生額外的被動收入。加按出來的資金算是流動資產,可以申請私銀平台,有私銀平台的幫助,要投資確保有穩定收益8-10%的資產實在輕而易舉。因此筆者認為加按自住樓之舉是值得的。

但有一點筆者必須要提一提,筆者讀到最近有blogger 分享其通過借私人貸款 (P-Loan),將所得的100萬資金全數投資於高息股,雖然借貸利率不高,但每月償還貸款達85,000,即代表其供款年期相當短,估計只有一年期,存在著很大cashflow mismatching的問題,每月供款8.5萬,供款中相當大部份是本金,而「高息股」則每半年派一次息,如果是自己的收入花預期所得的花紅失預算,會即時陷入財政困難。這種做法相當危險,是財商低,甚至是傻的做法。

借平錢投資本身沒有問題,但借P loan最大的問題是影響做mortgage時計算借貸能力,雖然目前未必是買樓的良佳時機,但往後數年的情況難以估計,故一般都會傾向做較短年期。惟做較短年期的P loan會令每月供款額大增,有cash flow mismatching的問題,勉強來的話風險較高。第三是選擇高息股的問題,市場上有很多看似高息的股票(如內銀、公用股等),但未來派息未必能夠持續,而即使派息可持續,但盈利未能持續也是無意義的,這是為何筆者一向建議追求穩定收益的投資者投資REITs,因REITs會按其盈利不少於90%派息,其他所謂的「高息股」的派息比率與公司盈利沒有掛鉤的必然性,選股時要留意。因此大家要留意不要只著眼於週息率的高低,更重要的是每年穩定的派息的增長,前題是派息與盈利能夠同步,否則派息從價格中派出,其實與賣股套現無異,這與筆者前文解釋「債基」(債券基金)如何每月保證派息的道理一樣。

長線投資「收息股」應該關注的是該股每年的股息增長及可持續性,前題是盈利和派息能同步。無論是股價的增長或是每年股息派發的增長,事實上也是體現該企業價值的一種方式,一種是股價(帳面)體現,另一種是現金流的體現。上市的股票本身其實已經證券化,要套現可以直接賣出股票,不一定「期待」收息去體現現金流,因此長線持有收息股的焦點不是現金流,而是其每年的派息(盈利)增長及其可持續性。以何種方式體現(股價、股息或股份)則視不同投資者本身策略的需要。

總結

投資股票等同投資公司,公司的表現離不開盈利或是將來的盈利。股息、股價只是體現上市公司價值的一種方式,背後如果沒有盈利的支持都是沒有意義的。

投資一支股票,如每年的盈利及股息持續雙位數增長,而股價不斷下跌,假設沒其他因素,應該感到高興還是失落? 對筆者而言,筆者會感到高興,因為自己發現了一支市場錯價的股票,也難得地找到市場有極好的reinvestment opportunity,股息在有可持續盈利支持的情況下,in the long run,價值總會回歸,這就是真正的價值投資想帶出的理念。

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

2016年5月16日 星期一

傳統經濟理論過時 美聯儲不排除實施負利率

【星島日報報道】聯儲局主席耶倫周四書面回覆眾議員謝爾曼提問時表示,假如美國經濟未來深陷逆境,她不會完全排除實施負利率的可能性。她說,經濟若再度下滑,就某種程度而言,聯儲局會擴大貨幣寬鬆予以回應,而儲局正設法了解其他國家的經驗。

不過,耶倫強調,在決定是否實施負利率之前,聯儲局決策者需作出周全考慮,包括實行負利率會否造成意想不到的後果,負利率只是一種最後關頭才可採取的手段。她又稱,在美國過去多次經濟下滑中,聯儲局都沒有採用非傳統貨幣政策工具。決策官員仍相信經濟會繼續復元,通脹可重返官方目標。

上周四,聯儲局主席耶倫急轉軚,表示不會完全排除實施負利率的可能性,向趨勢低頭。筆者之前的幾篇文章曾多次強調,以目前全球宏觀經濟條件來看,沒有一個國家可以反其道而行去加息,更遑論進入加息周期。負利率已是一個趨勢、一種手段,其他部份目前利率水平較高的國家,如澳洲、中國未來趨勢只會進一步減息。自2008年金融海嘯後,美國帶頭量化寬鬆,大開印鈔機、降息救經濟﹔歐洲緊隨其後實施量寬,部份歐洲國家更帶頭減息至負利率﹔日本央行自安倍上台,實行安倍經濟學,同樣實施量寬,瘋狂印鈔,最近也減息至負利率。金融海嘯後,各國已習慣動不動就開動印鈔機,久不久就降息,貨幣政策成了國與國之間的一種搏奕。負利率或極低息環境將會成為一種新常態。

奇怪的是,自2008年金融海嘯至今各國已多次實施量化寬鬆,銀紙不停印,按傳統經濟學理論,應會導致嚴重的通貨膨脹 (Hyperinflation),然後各國應該要加息以解決通貨膨脹問題,加息最後又會引致經濟負增長,失業率上升,最後經濟衰退 (Recession),這視之前經濟周期 (Economic Cycle)。這樣的經濟運作模式多年來未曾改變。然而,現時大家所能看見多次量化寬鬆後的情況是「經濟增長率低,失業率偏高,沒有明顯通貨膨脹,利率處極低水平」。原因為何?

根據經濟學中,著名的*費沙效應 (Fisher Effect) 所推論出來的 Quantity Theory Of Money (QTM)︰

MV = PQ

M - 貨幣供應 ;

V - 貨幣流通速度 ;

P - 物價水平 ;

Q - 各類商品的交易總量 (可視為實質GDP "Real GDP")。

傳統經濟學認為V和Q的變化不大,可視為constant,因此當實施量化寬鬆,銀紙不停印,M (money supply)會上升,在V和Q不變的情況下,P必然會上升,因此大家都很怕hyperinflation的來臨,亦做定了加息對抗通脹的心理準備,認為不久將來進入加息周期是必然的事。然而,事隔多年後的今時今日,我們所見到的情況並非如此,錢印了許多,而hyperinflation並沒有到來。

原因是V和Q並非永恆不變,以目前世界宏觀經濟情況為例,產能過盛情況嚴重,令Q處高水平未能有效消化,因此過往幾年Q是一直在上升軌中,而並非不變。海嘯後,全球信貸收縮,V (貨幣流通速度) 相比以前大幅下降。根據MV = PQ的公式,V的下降實際上抵消了M的上升,加上Q上升,因此P (普遍物價,並不代表資產價格) 很難會上升。在低通脹,經濟前景不明朗的情況下,大家所期待的加息周期將遙遙無期。

事實上,在金融海嘯後,世界宏觀經濟出現了一個新經濟常態,傳統的經濟思維模式已不合時宜。現時全球信貸系統出現了一個結構性的問題,銀行有錢但不願貸款,特別是貸款予中小企做生意﹔想借款的中小企又借款無門。平錢周街都是,銀行出現水浸,因為印出來的新錢全部留存於銀行體系,量寬印錢只能增加貨幣基礎,而不是M2,只有M2增加才是真正可以令貨幣供應上升,沒有銀行體系的乘數效應 (Multipier Effect),貨幣供應實際上沒有大幅增加。

以目前情況來看,市場是處於流動性陷阱 (Liquidity Trap),V處極低水平。流動性陷阱是凱恩斯提出的一種假設處境,指當一定時期的利率水平降低到不能再低時 (即像目前情況),人們就會產生利率上升而債券價格下降的預期,貨幣需求彈性就會變得無限大,即無論增加多少貨幣,都會被人們儲存起來,或是銀行不願貸出資金以致資金鎖死在銀行體系。發生流動性陷阱時,再寬松的貨幣政策也無法改變市場利率,使得貨幣政策失效。

沒錯銀行體系十分充裕,但未能有效推動經濟,主因是資金沒能有效投入實體經濟。銀行只願貸款予有磚頭抵押的按揭貸款 (Mortgage Loan),Mortgage Borrower借得貸款用來買樓自住或投資,間接又推高樓價;銀行又十分願意低息貸款予私人銀行客戶 (Private Bank Clients),僅1厘多資金成本借予客戶投資 (投資股票或債劵),間接又推高資產價格。以上兩種銀行很願意貸款的客戶,利率低至1%多。對於中小企貸款,越來越嚴謹,P+ 的利率想借也借不到,根本就是銀行不想做,但對有磚頭抵押借investment loan又十分願意做,借8成予你投資,又推高資產價格。新增的資金並沒有有效投入實體經濟,反而去了投資,結果是資產價格被推高。在市場普遍物價沒有大升而資產價格卻持續上升的大環境下,有錢的人會越有錢,貧窮的人會越貧窮,中產階層繼續窮忙,無產階層被市場懲罰。

其實以上的MV=PQ公式,可以同樣套用股票或住宅市場,結果也是一樣。以香港住宅市場為例,M=住宅市場內的資金;V=住宅市場內的資金周轉率;P=樓價;Q=預期住宅供應。根據傳統分析,M上升所以P上升,但以目前來說卻不一定對。自政府推出一系列辣招後,市場交投跌了很多,即V大幅下跌,表面上抵銷了流入市場的資金增長,預期樓市會因而冷卻。這是政府的算盤,而普遍市民當時都是這樣想,故樓價在辣招推出後曾短暫出現調整。

然而,香港住宅市場的關鍵其實在於Q。首先,一系列辣招的推出雖令V大幅下跌,但V的下跌同時鎖死了二手市場供應,Q 因此也下跌。在房屋本身已潛在供應不足的情況下,辣招再鎖死二手供應,Q下跌的幅度比V更大。當市場預期Q未來的增長比住宅需求的增長落後,M會上升得更快,繼而令樓價屢創新高。任何政府政策,包括推出各種稅收、收緊按揭成數等所謂的需求管理,表面上限制M的增加或令V下跌,但實際上都會使Q下跌,令市場乾升。

綜上所述,在新經濟常態下,傳統的經濟理論已經不合時宜,但理論框架仍然有用,只是分析時需要將新經濟常態下的所種因素加入考慮再加以分析調整,否則差之毫釐谬以千里。大家必須接受,新經濟模式下,極低利率或負利率將會是趨勢、是新常態,繼續複製以往成功模式經營傳統實業、投資住宅已經沒有優勢,而經營非傳產業、大數據平台投資、資本運作、錢搵錢的投資才擁有明顯的優勢。各位要在新時代來臨前想清自己的發展路向,同時為自己的多種被動收入來源作好準備。

*費沙效應 (Fisher Effect)︰一個國家的名義利率反映了該國預期的通貨膨脹調整後的實質利率(或可理解為實際回報率),也就是說造成各國名義利率不同的原因,僅僅是因為通貨膨脹率的預期不同。在投資者可進行自由的國際投資的情況下,各地的預期實質利率趨於相等。如果出現了不相等的情況,投資者為追求較高的投資收益就會進行套利活動,而套利的結果又使各地的實質利率趨於一致。

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

2016年5月12日 星期四

市場規模對產業發展的影響

筆者最近應某機構邀請出席了一個創業講座作演講嘉賓,講座內容主要圍繞怎樣建立創業思維,發掘市場機遇,怎樣有效利用「融資」結不同產業 (即所謂的產融結合),及資本運作概念等。參與者除了主辨單位的會員及獲邀的數個創投基金經理外,也不乏剛出來工作數年的年輕人,更有部份是未畢業的大學生,這反映他們都已經有很好的人生規劃,並已積極為自己的人生路向作好準備,令筆者十分欣賞。

一個半小時的講座完結後有個簡單的茶會,席間筆者也把握機會與大家閒聊交流。交流群組中,有數個是在big 4任審計師,有些在投行任職Junior Analyst,有些在銀行工作,也有一位在基金公司工作,其餘未畢業的都是讀工商管理的,群組中約十位清一色是商界/金融界的朋友,奇怪為何沒有IT、Engine或其他學系或界別的參與者,是他們不會主動參與這類型活動的原因嗎?正當筆者認為他們都是商界或金融圈中人的時候,筆者發現他們對經濟金融的知識相對比較(較筆者的預期)局限,思維步伐也較緩慢,普遍停留於傳統理論及操作,投資的問題也僅限於股票、買樓、基金......。相比起筆者上月在深圳前海參加經濟論壇所見的內地年輕人,他們來自不同界別,但宏觀經濟視野很闊,滿腦子都是想著市場有何商機,如何利用科技配合未來的需求,甚至製造目前不存在的需求,帶動市場走向新的方向。

其實筆者也明白,香港本身的市場跟內地跟本沒法比,因此談機會,內地遠遠比香港多。就以影視業為例,內地市場是香港市場的數十倍,這樣大的市場需求能夠支撐多大的投資、多大的商機?而香港,單靠香港政府的2億元電影基金又能夠做到什麼?有巨大的市場潛力,自然會有充足的資本投資,產業才會發長空間。有潛力的產業才會有人材,人才會去努力想辦法去開拓市場,甚至創造新的需求、新的產業。內地的影視業不是單單發展傳統的影視業,早兩年已研究怎樣利用VR技術,配合360度全景拍攝設計多種場景及情節,一部戲可能有八個結局,讓觀眾自己主宰。這樣的制作時間及投本投入比傳統的要高上數倍以上。試問這樣大的資本投入,沒有如內地般大的市場,有誰願意冒這個風險投資?這是為何中國博納影業以27億美元私有化在美國申請退市,都要回歸在中國A股市場上市,市場保守估計其PE超過50x 以上,這都反映了內地市場的規模及潛力。

以香港目前的情況,必須轉型,要面對現實,不能再留守在傳統的產業上,傳統產業只會被地產霸權、XX霸權等等所支配。懂得計數的投資者會知道,與其買一間鋪自己經營,不如出租予租戶經營,不用付出勞力,租金收入比經營者還要多,還可視乎生意的好壞定時加租,而經營者是被動的,成本6成以上是租金成本,靠勞力賺到的都落業主袋了,經營者要冒風險,而業主則無須承擔經營風險,偏偏業主賺得比經營者更多,這不是霸權是什麼?名義上,經營者是做生意,實際上是替業主打工。除非經營方是大集團或有很好的品牌,有良好的口卑,那才有資格在市場長線經營生存。因此,香港人普遍選擇靠知識,打份好工,累積財富後做業主,這樣才夠穩陣。長遠下去,大部份人的目標都是買樓收租、財務自由,香港所有「成功人士」都是收租佬,香港十年後會變成怎樣?

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

2016年5月7日 星期六

香港 機會窗口已關閉?

近日少了更新本blog,除了公司到了一個發展的關鍵時刻外,更令筆者難以抽身的是一星期前家中又增添了一名新成員,心情興奮之餘也忙個不停,值得高興的是大女知道自己當了大家姐,一夜之間也變得成熟起來,主動地擔當一起照顧BB的角色,作為父母,看到這一幕,很是感動。

言歸正傳,筆者近日讀到內地一篇瘋傳的文章,內容大意是講述「香港這座城市所有的機會窗口已機乎關閉」,當中主要原因是香港人不懂搞實業,只會搞金融、地產;不懂創造,只會埋首的工作;香港能吸納數萬億的資本,但沒好好運用,大部份只去了炒炒賣賣;沒有實體經濟,因而沒能有效消化海量的資金,因此錢多了就通脹,直接將樓價推向頂,封死了後續一切創造價值的空間;稅率低,但對生活、營商沒有幫助,因為土地財政本身就是一種課稅。

以上幾點說得好,值得香港人反思。但難道香港就已經沒有任何機會窗口了嗎?筆者對此不以為然,香港在很多方面仍然存在著很大的優勢,至少筆者仍然看到市場有很多很多機會。儘管中央已在國家發展的規劃上部署好,讓數個一線城市作試點,一步步意圖將香港的優勢及功能複製,筆者仍然仍為儘管硬件(「政策」)到位,軟件(「人民的素質、法制等)遠遠未到國際水平,想要走出去,與國際接軌尚有一條很漫長的路要走。舉例,內地去年的滬港通、開放融資融劵等金融改革,市民瘋狂炒股,場外配資,引致市場出現過度槓桿,散戶數量大得誇張,市場「散戶因素」的不確定性自然極高,最後市場泡沫要爆,去槓桿發生,過程相當痛苦,中央迫於無奈入市干預,不惜嚴禁市場沽空,命令國企(「國家隊」)入市,出現球證也落場踢的局面,嚇得不少外資落荒而逃。今年上海、深圳等一線城市樓價急升,單月升幅達50%,市場出現首付貸,100%融資,自己人賣給自己人,為的是套取銀行資金的情況極為嚴重,情況尤如去年的場外配資,市場出現過度槓桿,難道這些都不是泡沫?筆者夠擔說這是瘋狂的泡沫,在香港這個成熟、經歷過多次地產、金融風暴的地方是不會發生,而市民的經驗、素質以及成熟的政策是內地不能比擬的。香港,在這方面較內地成熟得多,仍然具有優勢,但優勢能夠持續多久,不知道。香港人要有危機感,不進則退。

文中所指出不少的問題,其實不只香港,大部份已發展國家去到一個樽頸都會面對同一個問題。人的工資、租金等成本上脹,使傳統產業開始面臨經營困難。而香港既不是一個國家,只是一個城市,內需規模不足以支撐經濟,香港是知識型、外向型經濟,核心產業集中於地產、金融及服務業,產業單一從來是香港的問題,但香港人必須接受香港只是一個功能城市(functional city),而不是一個國家規模,必須面對的是,香港只能以functional city 的層面去規劃發展,以國家的層面去規劃的話,將會一事無成。其實香港的營商環境不錯,無論在人才、稅率、國際聲譽、自由度都有優勢,只是金融海嘯後,美國多次的量寬帶起了世界貨幣政策經濟的新玩法,香港是外向型經濟,加上聯匯的牽制,面對著市場的大起大跌,香港只能隨著波浪跟隨。與此同時,互聯網世代的來臨,世界在出現鉅變,當香港人尚未了解新經濟模式的新玩法,而大家只為著置業、政治而極度憂慮的時間,多年來留守在傳統產業的香港人(金融、地產和服務業),思想明顯還未能完全未跟得上新世代在互聯網影響下的步伐。然而,世界是不會停下來,世界在轉變,這世代,無論在美國、台灣、內地都在向互聯網+的方向發展各類型的產業,不論香港以前在傳統產業上有多大的優勢,都要面對現實轉型。香港人在過去數十年很成功,大家也習慣了這種成功的模式,要改變可能不是一時三刻能夠接受得了。

香港問題是專業人士太多,創業者少。這是香港歷史遺留下來的問題,亦是每個已發展國家總會面對的問題;一方面,是教育文化及制度的問題,香港教育著重死記硬背,所謂的教育精英制、「知識改變命運」概念根深柢固,中產家長們都著重「嬴在起跑線」;當知識沒能改變命運,同時社會貧富差距拉闊,市場游戲規則改變,香港人開始感到氣餒,加上政黨及相關利益團體、傳媒的影響,年青人價值觀開始改變,部份更變得仇富、反智。當不少人都在認為「一帶一路」是笑話(當然689政府都有相當的責任),筆者看到的卻是極大的市場機會,並已積極研究準備發展馬來西亞市場。香港的步伐,在海嘯後幾年,毫無疑問已經比其他競爭對手走慢了很多,再不急起直追的話,十年後,可能真的如上文中所說,香港的機會窗口已完全關閉。

專業人士太多,創業者少, 傳統中產(專業人士)待遇比以前差了,傳統產業優勢在沒落。香港,在傳統產業優勢漸失的大環境下,只有大集團/大品牌才能迄立不倒,小市民創業走去搞零售、開酒樓必然會輸錢收場。在內地二三線城市,經濟發展中的城市,儘管做的是傳統產業仍是有機會,可見在不同的環境下做同樣的事會有不同的結果。香港人要明白自己的優勢在哪,大環境轉變了,按傳統的方法走,失敗是必然,不應怪香港機會不多,要知道香港的國際人才資源、稅制和成熟的法制有多大的優勢,怎樣利用這種成熟的資源優勢走一條該走的路(創意產業、科技產業)才是關鍵。

2016年4月23日 星期六

啤殼 (下)

上回講到香港「上市殼」市場有價有市,目前創業版殼價約3-3.5億港元,主版則6-6.5億港元,而上市費用僅數千萬元,啤殼確是一門利潤豐厚的生意。

主版上市盈利要求為「過去3年純利總額達5,000萬元,其中最近年度須超過2,000萬元,另外前兩年純利合計須達3,000萬元」,而創業版(俗稱"8仔")上市要求為「兩個財政年度合計現金淨流入至少達2,000萬元」。就上創業版而言,兩個財政年度合計現金淨流入2,000萬的要求說難不難,某些行業如建築承建商(實質上是判頭,甚至是二、三判),要「book數」製造盈利滿足上要求不難。由私募基金及「莊家」組成的團隊看中了這個市場,紛紛在市場尋找具上市潛力的公司,以基礎投資者身份入股,提供營運資金、關係等資源,更承包上市所需的所有費用。團隊中當然不少得有律師、負責執數的會計師、保薦人、包銷商/券商(一般負責「圍飛」)。

他們一般以上創業版為目標,原因是創業版只要求上市時有100名公眾投資者(俗稱「人頭」),並可以以「全配售形式」上市,負責「圍飛」的包銷商 (Underwriting)會負責找足夠的「人頭」圍飛,滿足上市要求,而實際上大部份都是自己人,貨源歸邊,股票夠乾身才容易炒上。

既然基金/莊家視以上為一門生意/投資,考慮套現離場是再正常不過,而最容易離場的方法就是掛牌上市首天就大幅炒上,由於貨源歸邊,街貨一般少於10%,成交也自然疏落,莊家要「mark 價」炒上相當容易,計續數天上十大升幅榜,不少貪心的散戶自然會跟入。如果是名星股,自然備受外界關注,傳媒也會爭相報導,省掉不少宣傳費用。股價較配售價高數十倍,莊家要散貨十分容易。因此不難留意到創業版上市公司掛牌首天被炒上數十倍,然後過一段時間就下跌9成,狂升暴跌背後,明顯觸犯操縱市場法例,惟以上一般由專業團隊操作,涉及數以十計的帳戶及角色,證監要搜證亦相當困難。

大股東不能離場,就眼白白看著自己的身家坐過山車,看通了其實也只是帳面數字。當一年「控股權不可轉移」限制結束後,大股東又可以「賣殼」套現,也有不少其實在成功上市前已經私下簽署協議賣出「殼花」(與樓花概念類似)。

以上故事純熟筆者個人猜想,如有雷同,實屬巧合。總而言之,投資者在買入任何股票前理應做足功課,知道自己在投資什麼,想坐順風車投機的,風險自負,在抱怨別人是「老千」前先檢討自己對該投資認識多少,這才是筆者最想帶出的一點。

Starman Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Starmancapital

訂閱:

文章 (Atom)